にいがたニナイビト

人権・平和・国際協力

2024.03.01

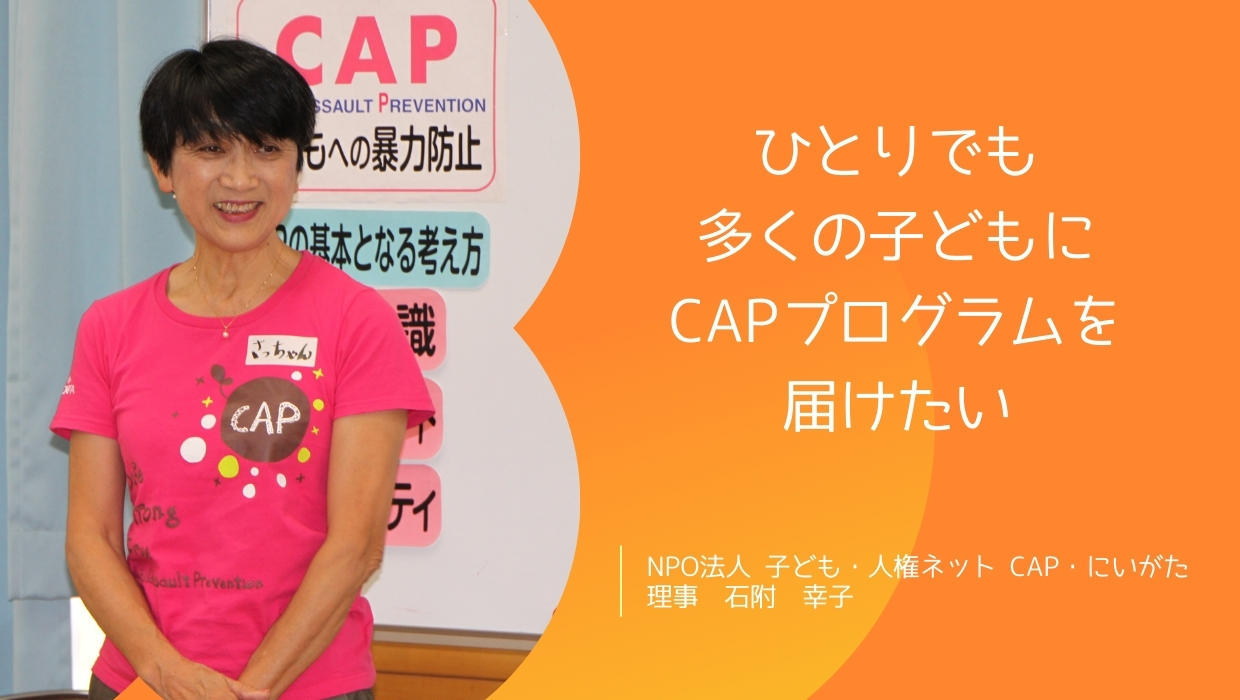

ひとりでも多くの子どもにCAPプログラムを届けたい

新潟市中央区

NPO法人 子ども・人権ネット CAP・にいがた 理事

石附幸子さん

石附幸子さん

CAPプログラム(子どもへの暴力防止プログラム)を子どもたちに伝えるため、新潟市を拠点に、新潟県内を広域で活動しているNPO法人 子ども・人権ネット CAP・にいがた。団体設立や活動への想いを、設立当時代表で、現在は理事である石附幸子さんに伺った。

CAPプログラムとは

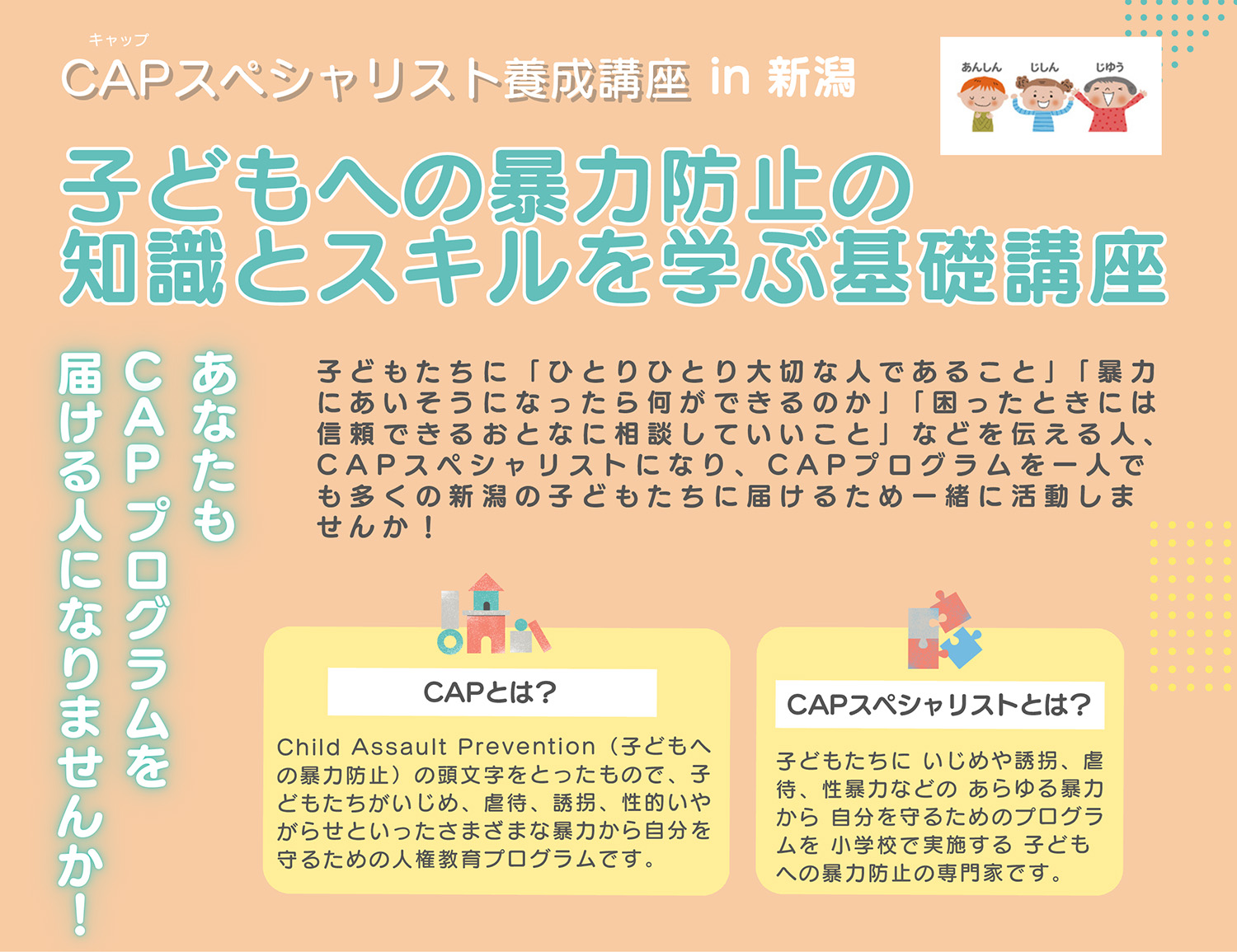

CAP(キャップ)とは、Child Assault Prevention(子どもへの暴力防止)の頭文字をとってそう呼んでいる。子どもがいじめ・虐待・体罰・誘拐・痴漢・性暴力といった様々な暴力から自分の心とからだを守るための人権教育プログラムだ。このプログラムは、1978年にアメリカ、オハイオ州コロンバス市のレイプ救援センターで誕生し、1985年に森田ゆりさんによって日本に紹介された。現在、北海道から沖縄までCAPプログラムを実践するグループの数は約100あり、子どもの人権が尊重され、子どもへの暴力防止という社会的課題解決に向けて、地域で活動している。

CAPは、就学前、小学生、中学生、障がいのある子ども、児童養護施設の子どもたち、それぞれの発達段階にあわせたプログラムが用意されており、ワークショップ形式で進行する。園児向けのワークショップでは、子どもたちに伝わりやすいよう人形劇を盛り込み、怖がらせることなく暴力防止の具体的対処法を教えている。使用している人形はスタッフによる手作りで、季節に合わせて衣替えもしているそうだ。

「自分は大切な人だという人権意識、その大切な権利を侵害されそうになったら、いやだと言っていい、逃げていい、たとえ秘密を強要されても相談していいんだ、と言うことは、子どもだけでなく、おとなにも当てはまることだ」と石附さんは言う。

CAPは、就学前、小学生、中学生、障がいのある子ども、児童養護施設の子どもたち、それぞれの発達段階にあわせたプログラムが用意されており、ワークショップ形式で進行する。園児向けのワークショップでは、子どもたちに伝わりやすいよう人形劇を盛り込み、怖がらせることなく暴力防止の具体的対処法を教えている。使用している人形はスタッフによる手作りで、季節に合わせて衣替えもしているそうだ。

「自分は大切な人だという人権意識、その大切な権利を侵害されそうになったら、いやだと言っていい、逃げていい、たとえ秘密を強要されても相談していいんだ、と言うことは、子どもだけでなく、おとなにも当てはまることだ」と石附さんは言う。

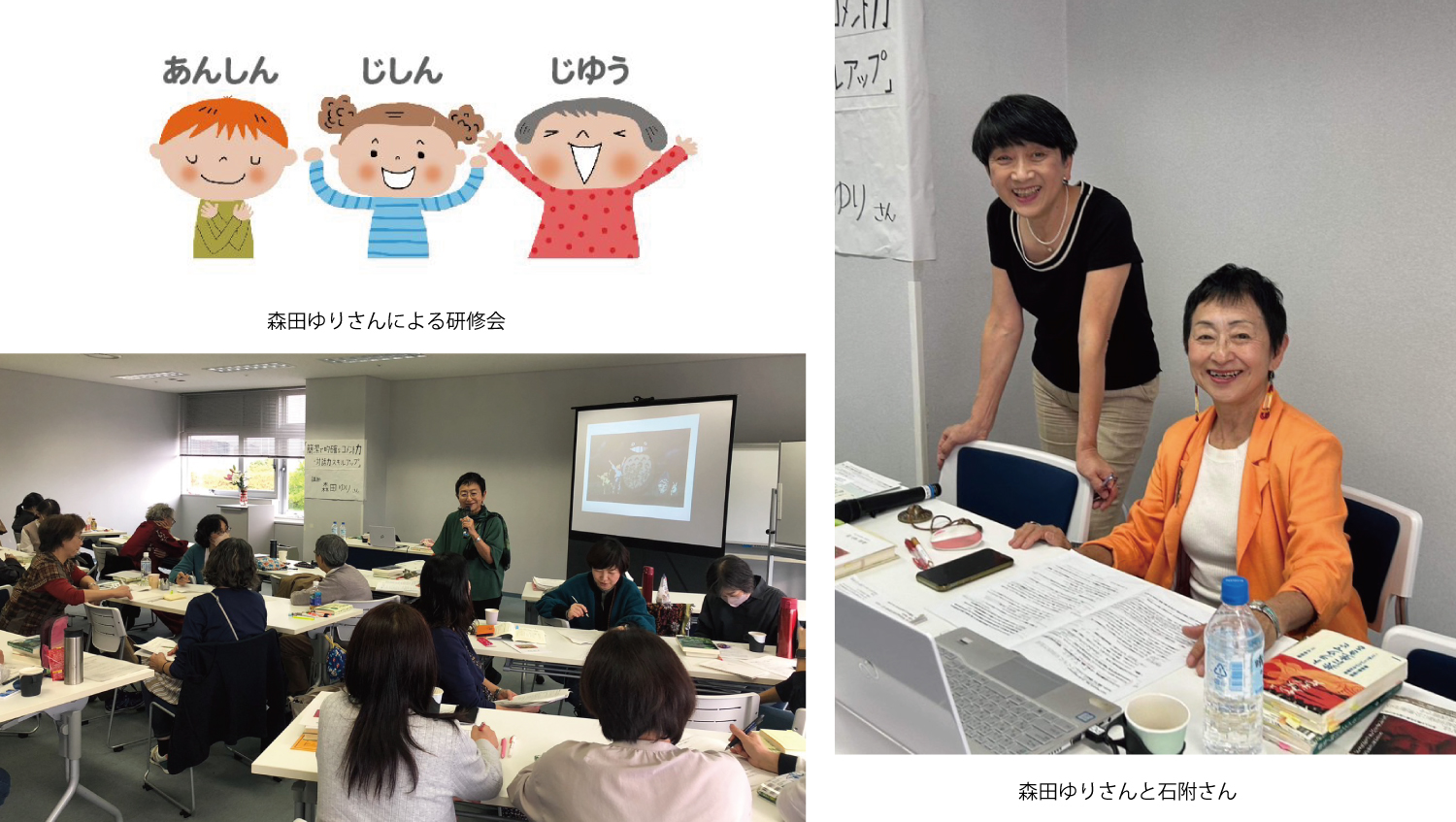

熱い想いを胸に

石附さんは1994年5月に設立された、NPO法人女のスペース・にいがたに所属していた。その時に読んだ森田ゆりさんの著書の一番最後にCAPが紹介されているのを目にした石附さんは「わたしはどうしてもこれを新潟でやりたい!誰もが様々な暴力に遭遇する可能性がある。その時に『私は悪くなかったんだ』『いやだ!と言ってもよかったんだ』そういうことがわかっていれば被害に遭うことを避けられる」と考えた。このプログラムを自分が子どもの時に受けたかったし、これからの子どもたちに受けさせたいと思い、アメリカにいる森田ゆりさんに「是非、新潟でCAPスペシャリスト養成講座を開催して欲しい」と連絡をした。そして、女のスペース・にいがたでプロジェクトを立ち上げ、新潟での養成講座が実現した。

CAP・にいがたは、1996年8月に森田ゆりさんによる養成講座を修了したCAPスペシャリストで同年9月に発足された。年々ワークショップ開催の依頼数が増え、社会的に責任を持ち、信頼される団体として活動するために、2005年に現在の特定非営利活動法人子ども・人権ネット CAP・にいがたとなった。

2023年3月現在、新潟県内の子ども約99,155人、おとな約75,719人、合計5,874回、約174,874人にCAPワークショップを届けている。

CAP・にいがたは、1996年8月に森田ゆりさんによる養成講座を修了したCAPスペシャリストで同年9月に発足された。年々ワークショップ開催の依頼数が増え、社会的に責任を持ち、信頼される団体として活動するために、2005年に現在の特定非営利活動法人子ども・人権ネット CAP・にいがたとなった。

2023年3月現在、新潟県内の子ども約99,155人、おとな約75,719人、合計5,874回、約174,874人にCAPワークショップを届けている。

一人でも多くの子どもたちに伝えたい

CAP・にいがたは「一人でも多くの子どもが、人権意識を高め自分を大切にし、他者も尊重できるように、そして自分の身を守ることができるように」という願いで、多様な職業を持つ約40人のメンバーにより活動している。

「現在、新発田市では全ての小学校、中学校でワークショップを行っているが、新潟県内の圧倒的多数の地域の子どもたちにCAPプログラムを届けることができていない。ワークショップを体験した子どもと、していない子どもでは、その後の人生が大きく変わると私は思っている。CAP・にいがたの認知度をあげてひとりでも多くの子どもへCAPプログラムを届けたい」と石附さんは語る。

ワークショップに参加した小学生からは「相談する事がどれだけ大切か分った。自分の身を守る方法が分ったと思う。」中学生では「CAPの勉強を通していろいろ考えられた。自分から友だちを救いたいと思った。CAPを通して心が強くなった気がします」保護者からは「私が13歳の時にCAPを受けたいと思うほど、うらやましくなる内容でした」など多数の感想が寄せられている。

「現在、新発田市では全ての小学校、中学校でワークショップを行っているが、新潟県内の圧倒的多数の地域の子どもたちにCAPプログラムを届けることができていない。ワークショップを体験した子どもと、していない子どもでは、その後の人生が大きく変わると私は思っている。CAP・にいがたの認知度をあげてひとりでも多くの子どもへCAPプログラムを届けたい」と石附さんは語る。

ワークショップに参加した小学生からは「相談する事がどれだけ大切か分った。自分の身を守る方法が分ったと思う。」中学生では「CAPの勉強を通していろいろ考えられた。自分から友だちを救いたいと思った。CAPを通して心が強くなった気がします」保護者からは「私が13歳の時にCAPを受けたいと思うほど、うらやましくなる内容でした」など多数の感想が寄せられている。

次の世代へ

CAPプログラムを伝えるワークショップは、養成講座を修了したスペシャリストのみが開催することができる。

団体設立から28年、現在活動している多くが、設立当初からのメンバーだ。CAP・にいがたの今の課題は、スペシャリストの若い世代への引継ぎである。これからも継続的に幅広く活動を続けるために、CAPスペシャリスト養成講座を定期的に行い、新しい人材の育成に努めている。

「子ども権利条約ができる10年も前に、すでに子どもの人権について考えて、CAPプログラムが創られたことは素晴らしい。一般の人でも参加できる公開ワークを各所で行っているので、是非参加してプログラムの良さを体感して欲しい」と石附さんは熱く語る。

団体設立から28年、現在活動している多くが、設立当初からのメンバーだ。CAP・にいがたの今の課題は、スペシャリストの若い世代への引継ぎである。これからも継続的に幅広く活動を続けるために、CAPスペシャリスト養成講座を定期的に行い、新しい人材の育成に努めている。

「子ども権利条約ができる10年も前に、すでに子どもの人権について考えて、CAPプログラムが創られたことは素晴らしい。一般の人でも参加できる公開ワークを各所で行っているので、是非参加してプログラムの良さを体感して欲しい」と石附さんは熱く語る。

CAP・にいがたのHP